Klimaschutzkonzept

Die Gemeinde Raesfeld hat sich bereits im Jahr 2021 dazu entschlossen die bisher umgesetzten vielfältigen Klimaschutzaktivitäten zu strukturieren und konzeptionell zu systematisieren. So wurde in den Jahren 2022-2023 eine Fokusberatung Klimaschutz durchgeführt. Hierbei wurde mit Vertretern der Verwaltung und Lokalpolitik erarbeitet, wie sich die Gemeinde unter den derzeitigen gesamtgesellschaftlichen Voraussetzungen entwickeln könnte. Der Fokus lag dabei vor allem auf Verwaltungsstrukturen sowie lokalpolitischen Rahmenbedingungen und wünschen.

Im Ergebnis wurden folgende Schlussfolgerungen gezogen

- Die Gemeinde Raesfeld hat bereits zahlreiche Maßnahmen erfolgreich umgesetzt

- Sowohl innerhalb der Verwaltung als auch im politischen Umfeld ist man sich einig, dass Klimaschutz aber auch Klimawandelanpassung strategisch in die Gemeindeentwicklung aufgenommen werden soll.

- In Bezug auf die Klimaschutzziele wurde beschlossen, sich an den Zielen der Bundesregierung zu orientieren.

- Eine personelle Verankerung des Themas in der Verwaltung ist notwendig.

- Die Gründung von Gemeindewerken kann der Gemeinde helfen personelle, technische wie finanzielle Unterstützung in den Themenfeldern des kommunalen Klimaschutzes zu erhalten.

- Die Beteiligung weiterer Akteure wird für den Erfolg der Klimaschutzbemühungen entscheidend sein.

Nachhaltige Zukunftsgestaltung für die Gemeinde Raesfeld

Aufbauend auf die Ergebnisse der Fokusberatung wurde beschlossen, alle Belange des kommunalen Klimaschutzes in einem integriertem Klimaschutzkonzept zu bündeln und Maßnahmen für den Klimaschutz für die gesamte Gemeinde Raesfeld zu entwickeln.

Dieses Konzept ist in einer Zeit erstellt worden, in der die Veränderungsdynamik im Klimaschutz rapide ansteigt: Klimaforscher schlagen Alarm, da die Auswirkungen der Klimakrise voraussichtlich stärker ausfallen und rascher erfolgen als in den bisherigen Szenarien angenommen. Kriegerische Auseinandersetzungen in der Ukraine führen dazu, die Energieversorgung, die Versorgungssicherheit und v.a. die Preisstrukturen fossiler Energieträger stetig neu beurteilen zu müssen. Kurz vor Erstellung dieses Konzeptes sind Preissprünge im Erdgassegment von bis zu 300 % erfolgt.

Hinzukommt, dass die Staaten (einschließlich Deutschland) Schwierigkeiten haben, die vereinbarten Klima-schutzziele in der gebotenen Geschwindigkeit zu erreichen. Schülerinnen und Schüler (Fridays for Future) und deren Eltern gehen weltweit auf die Straße, da sie sich um den Zustand des Planeten sorgen, der ihnen die Lebensgrundlage bieten soll; Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Scientists for Future) und andere gesellschaftliche Gruppen stellen sich an ihre Seite. Nicht zuletzt deswegen reagieren viele Kommunen mit Resolutionen wie dem Klimanotstand, um zum einen auf die Dringlichkeit des Themas aufmerksam zu machen und zum anderen eine Beschleunigung der Klimaschutzaktivitäten im eigenen Handeln zu erreichen.

Die Diskussionen um den Klimaschutz machen deutlich, dass es um mehr geht als um die Umsetzung von (technischen) Energieeffizienzmaßnahmen. Vielmehr geht es um einen grundlegenden Bewusstseinswandel, der in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens stattfinden muss. Die Gemeinde Raesfeld ist hier in einem hohen Maße gefordert, die entsprechenden Weichen in ihrem Verantwortungsbereich zu stellen, selbst als gutes Beispiel voranzugehen, um die Bürgerinnen und Bürger auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Lebensweise zu begleiten und zu motivieren. Daher sollen bei der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes die zukünftigen Nachhaltigkeitsaktivitäten der Gemeinde Raesfeld auf gesamtgemeindlicher Ebene implementiert und verankert werden.

Wärmeplanung

Die kommunale Wärmeplanung ist nach § 3 Wärmeplanungsgesetz (WPG) eine rechtlich unverbindliche strategische Fachplanung. Durch die in Ahaus beschlossene Wärmeplanung ergeben sich also keine direkten Folgen für einzelne Bürger oder ansässige Betriebe.

Trotzdem gelten die Bestimmungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), das zum Beispiel Vorgaben für den Einbau einer neuen Heizung macht. Die Wärmeplanung dient vor allem der Gemeindeverwaltung, aber auch Energieversorgern wie als Leitfaden. Sie soll zeigen worauf bei den Planungen von neuen und bestehenden Leitungen, Gebäuden und Baugebieten zu achten ist, damit die Wärmewende gelingen kann. Schließlich dient die Wärmeplanung auch Bürger und zeigt auf, welche Heizung für welche Gebiete in Raesfeld zukunftssicher geeignet ist.

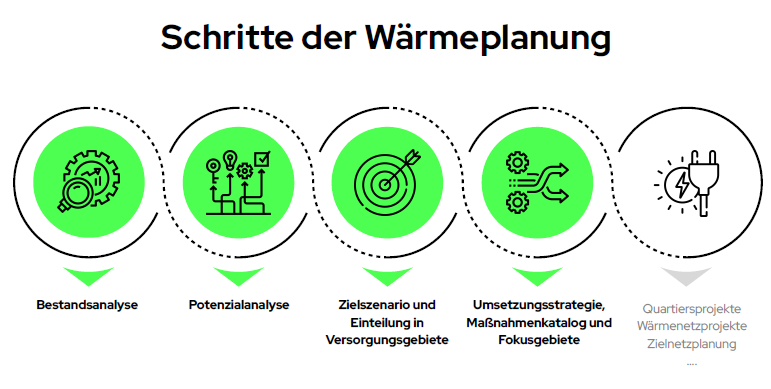

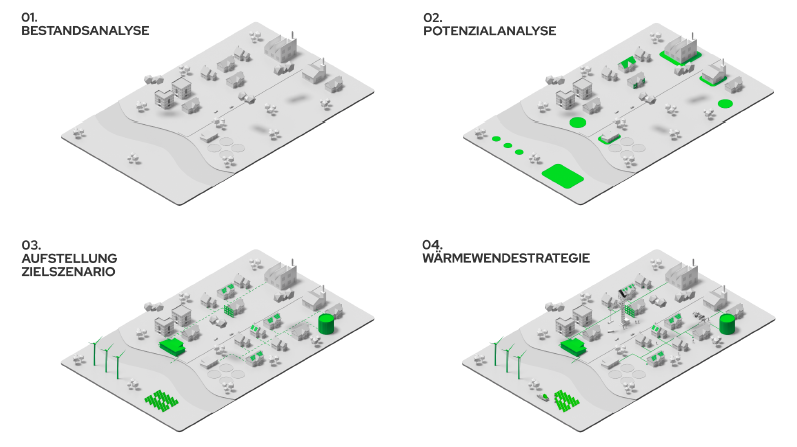

Was ist Wärmeplanung?

- Strategisches Planungsinstrument

- Fokus auf dem Wärmesektor

- Detaillierte Auseinandersetzung mit

- Ausgangslage und lokalen Potenzialen

- Individueller Maßnahmenkatalog

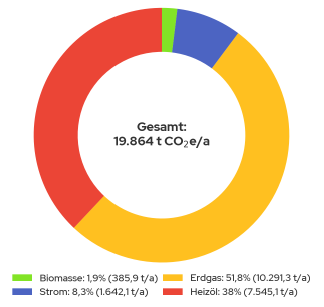

Angesichts der Bedrohung, die der voranschreitende Klimawandel darstellt, hat die Bundesrepublik im Klimaschutzgesetz des Bundes (KSG) die Treibhausgasneutralität zum Jahre 2045 verpflichtend festgeschrieben. Das Land Nordrhein-Westfalen möchte europaweit die erste klimaneutrale Industrieregion werden (MWIKE NRW, 2024). Auch die

Gemeinde Raesfeld hat den Klimawandel als zentrale Herausforderung erkannt und trägt ihren Teil zur Zielerreichung bei. Hierbei fällt dem Wärmesektor eine zentrale Rolle zu, da in Deutschland etwa die Hälfte des gesamten Endenergieverbrauchs im Bereich der

Wärme- und Kältebereitstellung anfällt (Umweltbundesamt, 2024). Dazu zählen

Prozesswärme, Raumwärme und Warmwasser sowie Kälteerzeugung. Im Stromsektor wird bundesweit bereits über 50 % der Energie erneuerbar erzeugt, während es im Wärmesektor bislang nur 18,8 % sind (Umweltbundesamt, 2023). Eine große Verantwortung für die Dekarbonisierung des Wärmesektors liegt bei den Kommunen. Die kommunale Wärmeplanung stellt hierfür eine Planungsgrundlage dar.

Wie ist der Zusammenhang zwischen GEG, BEG und kommunaler Wärmeplanung?

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) sowie die kommunale Wärmeplanung nach Wärmeplanungsgesetz des Bundes (WPG) ergänzen sich in vielfacher Hinsicht, obwohl sie auf verschiedenen Ebenen agieren. Das GEG regelt in erster Linie die energetischen Anforderungen von Einzelgebäuden,

während das BEG, ein Förderprogramm des Bundes, die energetische Sanierung dieser Einzelgebäude finanziell unterstützt. Die kommunale Wärmeplanung nach dem

WPG des Bundes fokussiert sich hingegen auf die übergeordnete, städtische oder regionale Ebene der Energieversorgung. Alle Instrumente haben jedoch zwei

gemeinsame Ziele: Die CO2-Emissionen des Gebäude bzw. Wärmesektors reduzieren und die Energieeffizienz steigern. Die Standards und Vorgaben, die im GEG festgelegt

sind, setzen auf Gebäudeebene den regulatorischen Rahmen, sollen jedoch mit der Wärmeplanung verzahnt werden. Konkret soll gemäß § 71 Abs. 8 Satz 3 GEG in

Neubauten in Neubaugebieten, für die der Bauantrag nach dem 01.01.2024 gestellt wurde, nur noch der Einbau von Heizsystemen mit einem Mindestanteil von

65 % erneuerbarer Energien erlaubt werden. Ab Mitte 2026 (Kommunen > 100.000 Einwohner) bzw. ab Mitte 2028 (Kommunen < 100 000 Einwohner) müssen dann

auch neu eingebaute Heizsysteme in Bestandsgebäuden oder Neubauten den genannten

Mindestanteil von 65 % erneuerbaren Energien erfüllen. Diese Übergangsfrist wird je nach Status der kommunalen Wärmeplanung aber möglicherweise entsprechend verkürzt: Hier besteht zwischen WPG und GEG eine Verzahnung. Für Gebäude in nach § 26 WPG durch den Gemeinde- oder Stadtrat in einer gesonderten Satzung beschlossenen, „Gebieten zum

Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder Wasserstoffausbaugebieten“ greifen § 71 Abs 8 Satz 3 GEG bzw. § 71k Abs. 1 Nummer 1 GEG. Diese

bestimmen, dass ab vier Wochen nach dem Beschluss in diesen entsprechenden Gebieten nur neue Heizanlagen eingebaut werden dürfen, die den Mindestanteil von 65 % erfüllen. Generell gilt, dass alle bestehenden Heizanlagen unabhängig von der Gebietsausweisung und der Fristen weiterbetrieben und repariert werden dürfen. Die Regelungen aus dem

GEG greifen erst, wenn ein Heizungstausch erforderlich ist. Ab dem 01.01.2045 müssen sämtliche Heizsysteme zu 100 % mit erneuerbaren Energieträgern betrieben

werden. Es ist wichtig zu betonen, dass mit Beschluss der kommunalen Wärmeplanung in Raesfeld keine Gebiete zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder Wasserstoffausbaugebiete ausgewiesen werden, sondern dies ausschließlich in einer gesonderten Satzung des Gemeinde- oder Stadtrats erfolgen kann. Gemäß § 23 Abs. 4 WPG hat der Wärmeplan selbst keine rechtliche Außenwirkung und begründet keine

einklagbaren Rechte oder Pflichten. Für bestehende Wärmepläne, die auf Grundlage von Landesrecht erstellt wurden gilt nach dem WPG des Bundes Bestandsschutz. Dies trifft darüber hinaus auf Wärmepläne zu, die aus Länder- oder Bundesmitteln gefördert, oder nach anerkannten Praxisleitfäden erstellt wurden und im Wesentlichen den im WPG aufgeführten Anforderungen entsprechen. Die BEG kann als Umsetzungshilfe des GEG und der kommunalen Wärmeplanung gesehen werden. Die BEG bietet finanzielle Anreize für Gebäudeeigentümer und Gebäudeeigentümerinnen, die Mindestanforderungen

des GEG an Gebäude nicht nur zu erfüllen, sondern sogar zu übertreffen. Dies fördert die Umsetzung der Ziele der kommunalen Wärmeplanung, da durch die BEG mehr finanzielle Ressourcen für die Integration von erneuerbaren Energiesystemen oder die Umsetzung

von Effizienzmaßnahmen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus steht es den Kommunen frei, gerade in Neubaugebieten ehrgeizigere Ziele und Standards als die des GEG zu definieren und diese in ihre lokale Wärmeplanung zu integrieren. Dies ermöglicht es den

Kommunen, auf lokale Besonderheiten und Gegebenheiten einzugehen und so eine effektivere Umsetzung der im GEG festgelegten Ziele zu erreichen. In der Praxis können also alle Ansätze ineinandergreifen und sich gegenseitig unterstützen, um eine effiziente

und nachhaltige Energieversorgung zu fördern.

Der kommunale Wärmeplan dient in erster Linie als strategische Planungsbasis und identifiziert mögliche Handlungsfelder für die Kommune. Dabei sind die im

Wärmeplan ausgewiesenen Eignungsgebiete für Wärmenetze oder Einzelversorgungen sowie spezifische Maßnahmen als Orientierung und nicht als

verpflichtende Anweisungen zu verstehen. Vielmehr dienen sie als Ausgangspunkt für weiterführende Überlegungen in der energetischen Planung und sollten

daher an den relevanten kommunalen Schnittstellen berücksichtigt werden.

Insbesondere bei der Entwicklung von Wärmenetzen, aber auch in Gebieten, die perspektivisch nicht für Wärmenetze geeignet sind, werden Anwohnerinnen

und Anwohner frühzeitig informiert und eingebunden. So kann sichergestellt werden, dass die individuellen Entscheidungen zur Umstellung der Wärmeversorgung eines Gebäudes im Einklang mit der kommunalen Planung getroffen werden.

Ich bin Gebäudeeigentümerin oder Gebäudeeigentümer

Prüfen Sie, ob sich Ihr Gebäude in einem Eignungsgebiet für Wärmenetze befindet. Falls ja, kontaktieren Sie die Gemeinde für weitere Auskünfte über die Untersuchungs- und Planungsfortschritte eines möglichen

Wärmenetzausbaus. Sollte Ihre Immobilie außerhalb eines der in diesem Wärmeplan aufgeführten Wärmenetzeignungsgebiete liegen, ist ein zeitnaher Anschluss an ein Wärmenetz eher unwahrscheinlich. Es gibt zahlreiche alternative Maßnahmen, die Sie zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Reduzierung Ihrer CO2-Emissionen ergreifen können. Durch erneuerbare Energien betriebene Heiztechnologien können dabei helfen, den Wärme und Strombedarf Ihrer Immobilie nachhaltiger zu decken. Dazu gehören beispielsweise die Installation einer Wärmepumpe, die mit Luft, Erdwärmesonden oder -kollektoren betrieben wird, oder die Umstellung auf eine Biomasseheizung. Ebenso könnten Sie die Installation von Photovoltaik-Anlagen zur Deckung des Strombedarfs in Betracht ziehen. Prüfen Sie, welche energetischen Sanierungen zu einer besseren Energieeffizienz Ihres Gebäudes beitragen können. Dabei kann die Erstellung eines Sanierungsfahrplans sinnvoll sein, der Maßnahmen wie die Dämmung von Dach und Fassade, den Austausch der Fenster oder den hydraulischen Abgleich des Heizungssystems beinhalten kann. Moderne Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sind eine weitere Option, die Energieeffizienz und den Wohnkomfort zu steigern. Darüber hinaus gibt es verschiedene Förderprogramme, die Sie in Anspruch nehmen können. Diese reichen von der Bundesförderung für effiziente Gebäude bis hin zu möglichen kommunalen Programmen. Eine individuelle Energieberatung kann Ihnen darüber hinaus weitere, auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnittene Empfehlungen geben.

Ich bin Mieterin oder Mieter

Informieren Sie sich über etwaige geplante Maßnahmen und sprechen Sie mit

Ihrer Vermieterin oder Ihrem Vermieter über mögliche Änderungen.

Ich bin Vermieterin oder Vermieter

Berücksichtigen Sie die Empfehlungen des kommunalen Wärmeplans

bei Sanierungen oder Neubauten. Analysieren Sie die Rentabilität der möglichen Handlungsoptionen auf Gebäudeebene, wie Sanierungen, die Installation einer

Wärmepumpe, Biomasseheizung oder der Anschluss an ein Wärmenetz im Hinblick auf die langfristige Wertsteigerung der Immobilie und mögliche Mietanpassungen. Achten Sie bei der Umsetzung von Sanierungen auf eine transparente Kommunikation und Absprache mit den Mietern und Mieterinnen, da diese mit temporären Unannehmlichkeiten und Kostensteigerungen einhergehen können.